By मनीष आज़ाद

सिनेमा का जिस तरीके से जन्म हुआ है, जिस तरीके से इसका विकास हुआ है, उस रूप में यह एक वैश्विक कला (global art) है। इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में कोई सिनेमा बनता है तो वो धरती के दूसरे कोने में जो सिनेमा के दर्शक हैं, जो सिनेमा बनाने वाले हैं, उनको ज़रूर प्रभावित करता है।

जिस समय नक्सलबाड़ी आन्दोलन भारतीय सिनेमा को, विशेषकर ‘समानांतर सिनेमा’ को प्रभावित कर रहा था, उस समय विश्व सिनेमा की क्या स्थिति थी? वो कैसे भारतीय सिनेमा पर असर डाल रही थी?

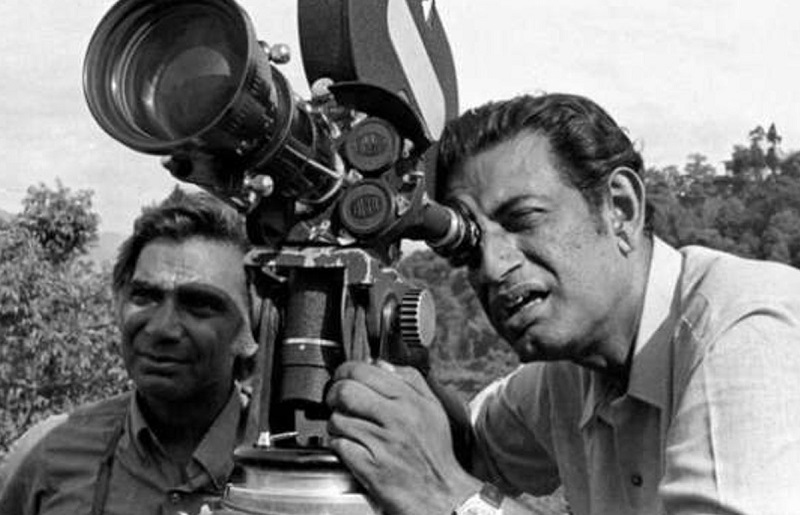

जब आप ‘सत्यजीत रे’ के बारे में बातचीत करेंगे तो सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल के साथ अपने एक साक्षात्कार में साफ़-साफ़ कहते हैं कि ‘मेरे ऊपर इटली के डि सिका (बाईसकिल थीफ़) और जर्मनी के ‘जीन रेना’ (दी सदर्न) की फ़िल्मों का काफी प्रभाव है।’

यदि आप डि सिका की ‘बाईसकिल थीफ़’, जीन रेना की ‘दी सदर्न’ और सत्यजीत रे की ‘पाथेर पांचाली’ को साथ देखेंगे तो आप ये प्रभाव साफ़-साफ़ देख पाएंगे।

ये भी पढ़ें-

- मट्टो की साइकिलः यह फिल्म हर मज़दूर को क्यों देखनी चाहिए?

- एक ज़रूरी फ़िल्म Mephisto: एक कलाकार जिसने अपनी आत्मा नाज़ियों को बेच दी

सामाजिक आंदोलन और सिनेमा पर प्रभाव

श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, अदूर गोपाल कृष्णन, जॉन अब्राहम, समानांतर सिनेमा के ये जो बड़े-बड़े नाम हैं, ये लोग ‘पुणे फ़िल्म संस्थान’ के माध्यम से, फ़िल्म सोसाइटी के माध्यम से और अपने प्रयासों से भी विश्व सिनेमा से अच्छी तरह परिचित थे। उस वक्त विदेशी दूतावास भी अपने अपने देशों की फ़िल्में उपलब्ध कराया करते थे।

अभी दो साल पहले ही ‘फ़ादर गैस्तन रोबर्ग (Father Gaston Roberge) की मृत्यु हुई है। भारतीय फ़िल्मकारों को विदेशी क्लासिक फ़िल्मों से परिचित कराने में इनकी भी बड़ी भूमिका है।

1917 की सोवियत क्रांति, नक्सलबाड़ी आन्दोलन,चीन की सांस्कृतिक क्रांति, फ़्रांस का 68 का छात्र आन्दोलन, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का रास्ट्रीय मुक्ति आंदोलन…,ऐसे सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों का कला पर, फ़िल्मों पर जो असर होता है, वह असर कभी भी बहुत सीधा नहीं होता।

यदि हम नक्सलबाड़ी आन्दोलन का सार देखें तो वो था- ‘राष्ट्र मुक्ति चाहते हैं, देश आज़ादी चाहते हैं, और जनता क्रांति चाहती है’। नक्सलबाड़ी आंदोलन का क्या योगदान था ? जितना बना बनाया ढांचा था, यानी सोचने का जो परंपरागत ढांचा था, उसको नक्सलबाड़ी आंदोलन की चेतना ने ध्वस्त कर दिया।

यानी नक्सलबाड़ी आन्दोलन जब सत्ता के किले पर गोलियां बरसा रहा था, सत्ता पर हमला कर रहा था, तो हमारे दिमाग का जो ‘मेन्टल कंस्ट्रक्शन’ था, उस पर भी गोलियां चल रही थी, वो भी धराशायी हो रहा था, यानी हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। जनता के बीच के संबंधों को कैसे देखते हैं।

जनता और सरकार के बीच के रिश्ते को कैसे देखते हैं, दलित सवाल को कैसे देखते हैं, महिला सवाल को कैसे देखते हैं, वर्ग को कैसे देखते हैं, यानी सोचने का जो पुराना तरीका था, उसे नक्सलबाड़ी आन्दोलन ने बदल दिया।

यही असर सिनेमा में विशेषकर 70 के दशक में शुरू हुए समानांतर सिनेमा में आया।

हमें इस दौर में चार प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं – ‘फ्रेंच न्यू सिनेमा’, ‘इटालियन न्यू वेब सिनेमा’, ‘थर्ड (वर्ल्ड) सिनेमा’ और ‘ब्लैक सिनेमा’। यहाँ के समानांतर सिनेमा के डायरेक्टर इन आन्दोलनों से, विशेषकर पहले दो सिनेमा आन्दोलनों से काफ़ी प्रभावित रहे हैं।

इन सिनेमा आन्दोलनों का अपना एक इतिहास है, वो कैसे पैदा हुए, कब पैदा हुए। लातिन अमरीकी देशों में जो साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष चल रहा था, क्यूबा में जो क्रांति हुई थी, चीन में जो सांस्कृतिक क्रांति चल रही थी, फ्रांस में जो छात्र आन्दोलन चल रहा था, उसका विश्व की इन फ़िल्मों से वही रिश्ता था जो रिश्ता यहाँ की फ़िल्मों का नक्सलबाड़ी आन्दोलन के साथ था।

इसी परिवेश में ‘फ्रेंच न्यू सिनेमा’ (गोदार, तुफ़े, ब्रेस्सा आदि) इटली का ‘नव यथार्थ सिनेमा’ (डी सिका, फ़ेलिनी, रोसेलिनी आदि) अस्तित्व में आया। इसके अलावा जो ‘थर्ड (वर्ल्ड) सिनेमा’ था, वो क्यूबा का सिनेमा था, अर्जेंटीना का, चिली का, बोलीविया का सिनेमा था। बोलविया में उस समय एक फ़िल्म आई थी ‘ब्लड ऑफ़ कॉनडोर’ (blood of condor) जो बहुत ही हिट हुई।

पहले उस पर सरकार ने बंदिश लगा दी। बाद में जनता के दबाव की वजह से उसे दोबारा रिलीज करना पड़ा। यह फ़िल्म 1959 में आई थी। उसने बहुत ही ख़ूबसूरत तरीके से फ़िल्म की पूरी तकनीक को बदल कर रख दिया। इसके बाद सेनेगल का सिनेमा था, वह भी इसी दौरान वजूद में आया।

‘सेम्बेंन उस्मान’ इसके एक तरह से मिसल बन गये। उन्होंने ‘ज़ाला’, ‘ब्लैक गर्ल’ जैसी अहम फ़िल्में बनायीं।

ये भी पढ़ें-

- घोड़े को जलेबी खिलाती और दर्शकों को Reality Trip कराती फ़िल्म

- ‘द फ़ैक्ट्री’ फ़िल्म दिखाती है, श्रम क़ानूनों को कांग्रेस ने रद्दी बना दिया था, बीजेपी ने उसे बस जामा पहनाया है

ब्लैक सिनेमा आंदोलन

इसके अलावा एक और सिनेमा आन्दोलन था जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती हैं, वो है ‘ब्लैक सिनेमा’। इसके प्रमुख नाम है- ‘चार्ल्स बनेट’, ‘हेल्ली गरिमा’ ‘जूलिया दाश’ आदि।

जूलिया दाश ने 1991 में एक महत्वपूर्ण फ़िल्म बनाई थी- ‘डॉटर ऑफ़ द डस्ट’ (Daughters of the Dust) जिसमें संस्कृति के मुद्दे को सबाल्टर्न नजरिये से रखा गया था।

यह एक वैश्विक परिदृश्य है, जिसमें भारतीय फ़िल्मकार इन सभी सिनेमा आन्दोलनों से प्रभावित हो रहे थे। ब्राज़ील के एक बहुत प्रसिद्ध फ़िल्मकार हैं ‘ग्लाबर रोचा’ (Glauber Rocha)।

इन्होंने 1964 में ‘ब्लैक गॉड व्हाइट डेविल’ (Black God White Devil) बनाई। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये अलग राजनीति के साथ साथ अपना अलग सौन्दर्य शास्त्र भी रचती है।

इसके एक साल बाद ही ग्लाबर रोचा ने ‘थर्ड (वर्ल्ड) सिनेमा’ का एक तरह से मैनिफेस्टो लिखा- ‘एस्थेटिक्स ऑफ़ हंगर’ (Aesthetics of Hunger)।

क्यूबा के ‘जूलियो गार्सिया एस्पिनोसा’ (Julio García Espinosa) ने इसे और विस्तार देते हुए ‘फ़ॉर अ इम्परफ़ेक्ट सिनेमा’ (For a Imperfect Cinema) लिखा। उस समय हॉलीवुड का जो मुख्य धारा का सिनेमा था वह एक ‘परफेक्ट सिनेमा’ (Perfect Cinema) माना जाता था।

मतलब इस तरह की फिल्मों में एक शुरुआत होगी उसका मध्य (Climax) होगा और उसका अन्त होगा। लाइट, कैमरा, परिधान एकदम परफेक्ट होगा।

आप जानते ही हैं कि साहित्य में ‘परफ़ेक्शन’ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और यदि साहित्य में आप परफ़ेक्शन की माँग करते हैं, तो ये साहित्य के ही विरुद्ध जाता है। साहित्य की ‘स्पिरिट’ के ख़िलाफ़ जाता है, साहित्य को एक तरह से मारता है।

‘जन कला’ हमेशा विकासमान (developing) होती है। उसमे जीवन होता है। जीवन होता है, इसलिए उसमे द्वन्द भी होता है और इसलिए वो कभी ‘परफ़ेक्ट’ नहीं हो सकती। यहाँ परफ़ेक्शन का मतलब मौत है। इसी कांसेप्ट को ‘For a Imperfect Cinema’ में स्थापित किया गया है।

ऊपर जिस फ़िल्म का मैंने नाम लिया था, ‘ब्लड ऑफ़ कॉनडोर’ (Blood of Condor), उसके डायरेक्टर ‘जोर्जे संझिनेस’ (Jorge Sanjinés)ने इसी समय ‘प्रोब्लम्स ऑफ़ फॉर्म एंड कंटेंट इन रिवोल्यूशनरी सिनेमा’ (Problems of Form and Content in Revolutionary Cinema) लिखा। इसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमारा काम सिर्फ फ़िल्में बनाना नहीं है, हमारा काम फ़िल्मों को वितरित करना भी है यानी जिनके लिए हम फ़िल्म बना रहे हैं उस तक पहुँचाना।

ये भी पढ़ें-

- एक ज़रूरी फ़िल्म ‘चिल्ड्रेन ऑफ हैवेन’; मासूमियत की खुशबू के 25 साल

- स्वतंत्रता आंदोलन के भुला दिए गए 15 नायक जिनसे कांपती थी अंग्रेज़ी हुकूमत: ‘द लास्ट हीरोज़’ का विमोचन

वो फ़िल्म जो दोबारा बनाई गई

उन्होंने साफ़ साफ़ बोला कि फ़िल्में हमारे लिए एक ‘क्रान्तिकारी हथियार’ हैं। इतिहास में जनता तक पहुँचने का अब तक इससे बढ़िया माध्यम हमें नहीं मिला है।

इससे पहले जो भी माध्यम थे चाहे वो गाने का हो, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे वो कविता का हो, चाहे कहानी का हो, वो भी महत्वपूर्ण हथियार हैं, पर फ़िल्म सबसे बड़ा हथियार है.

इस हथियार को हम महज गढ़ कर छोड़ नहीं सकते, यदि आपने जनता के लिए फ़िल्म बनाई है तो वो जनता के पास जानी भी चाहिए और जनता का फीडबैक मिलना चाहिए।

आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो फ़िल्म बनायी ‘ब्लड ऑफ़ कॉनडोर’ (Blood of Condor), उसे जब वो जनता को दिखाने ले जाते थे तो जनता उस पर कमेंट करती थी।

इस फ़िल्म में फ़्लैश बैक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था। जनता को यह ठीक से समझ नहीं आया तो जनता के फीडबैक के आधार पर उन्होंने उस फ़िल्म को दोबारा बनाया।

अभी YouTube पर जो ‘ब्लड ऑफ़ कॉनडोर’ (Blood of Condor) फ़िल्म आपको मिलेगी वह दोबारा बनी हुई फ़िल्म है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो फीडबैक आता है उसके बाद आपको इस हथियार को और मांझना होता है।

इसी समय (1969) में अर्जेंटीना के ‘फ़र्नान्डो सोलोनास’ (Fernando Solanas) और ‘आक्टेवियो गितेनो’ (Octavio Getino) का लिखा मशहूर दस्तावेज ‘टुवर्ड्स अ थर्ड सिनेमा’ (Towards a Third Cinema) आया। यानी पहला सिनेमा हॉलीवुड का मुख्य धारा का सिनेमा, दूसरा इतालवी-फ्रेंच नव यथार्थ का सिनेमा।

तीसरा सिनेमा आंदोलन

नव यथार्थ वाला सिनेमा, यथार्थ को तो अच्छे से दिखाते है, लेकिन इस दस्तावेज के अनुसार, सवाल इस यथार्थ को बदलने का है। यथार्थ को बदलने का प्रयास करने वाला यह सिनेमा ही ‘तीसरा सिनेमा’ है। यानी फ़िल्मों का काम यथार्थ को महज दिखाना ही नहीं है बल्कि उस यथार्थ को बदलना भी है।

इसी कांसेप्ट के आधार पर इन दोनों फ़िल्मकारों ने 1968 में एक फ़िल्म बनायीं थी- ‘द ऑवर ऑफ़ द फ़रनसेस’ (The Hour of the Furnaces)। इसे हम आंदोलनात्मक-प्रचारात्मक (agit-prop) फ़िल्म कह सकते हैं।

इस फ़िल्म की शुरुआत में जब क्रांतिकारियों को पुलिस पकड़ती है तो उससे पूछती है कि नाम क्या है। तेज़ अफ़्रीकी ड्रम संगीत के बैकग्राउंड में जवाब मिलाता है- ‘विक्टिम’, सरनेम- ‘आर्गेनाइजेशन’, आकुपेशन (पेशा)- ‘रिवोल्यूशन’ और बैकग्राउंड में अफ़्रीकी ड्रम संगीत बजता रहता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की फ़िल्म होगी यह।

भारत के मशहूर दस्तावेजी (डाक्यूमेंट्री) फ़िल्मकार ‘आनंद पटवर्धन’ की फ़िल्मों में आप इसके असर को साफ़ देख सकते हैं ।

तो इन सारी फ़िल्मों की जानकारी हमारे यहाँ के नक्सलबाड़ी के बाद के फ़िल्मकारों को थी, यानी वो सिर्फ नक्सलबाड़ी आन्दोलन से उपजी चेतना के ही प्रभाव में नहीं थे बल्कि विश्व सिनेमा के इस ‘विश्व संस्कृति’ (World Culture) से भी जुड़े हुए थे।

यहाँ तुर्की के ‘यिल्माज़ गुने’ (Yilmaz Guney) का नाम लेना ज़रूरी है। जिन्होंने 70 और 80 के दशक में जेल में रहते हुए ही कई फ़िल्मों की पटकथा लिखी और वो फ़िल्में बहुत सफल रहीं। अंत में तो फ़िल्म को निर्देशित करने का जूनून इतना ज़्यादा बढ़ा कि वे जेल से ही भाग गए। विश्व सिनेमा पर इनका असर भी काफ़ी है।

‘द ऑवर ऑफ़ द फ़रनसेस’ (The Hour of Furneces) बनाने वाले सोलोनास (2 साल पहले ही इनकी मृत्यु हुई है) ने साफ़-साफ़ लिखा कि ‘फ़िल्म देखना भी एक राजनीतिक क्रिया है।’

ये भी पढ़ें-

- ‘कैंडल्स इन द विंड’ : खुदकुशी के साये में पंजाब की महिलाओं की ज़िंदगी

- “मैं नहीं चाहती मेरे ट्रॉमा का कोई मज़ाक़ उड़ाए”- कश्मीरी फ़िल्म डायरेक्टर मधुलिका जलाली

फ़िल्म देखना एक राजनीतिक क्रिया

आप समझिये कि किस परिस्थिति में ये लिखा गया था। उस समय बोलीविया में इस तरह की फ़िल्में प्रतिबंधित कर दी जाती थीं। इसके कारण वे गुरिल्ला माध्यम से फ़िल्म बनाते भी थे और गुरिल्ला माध्यम से फ़िल्म दिखाते भी थे।

गाँव में गुप्त रूप से जाते थे, और अपनी फ़िल्में दिखाते थे। यदि पुलिस को खबर हो गयी तो वो गांव को घेर लेती थी।

कई लोग पकड़े भी जाते थे, फ़िल्म यूनिट को वहां से भागना पड़ता था। इसलिए वहां पर यदि कोई फ़िल्म देखने आता था तो यूँ ही नहीं चला आता था कि हमको सिर्फ मनोरंजन करना है, वो आता था तो यह समझ कर आता था कि इसमें ख़तरा है।

यानी यहाँ फ़िल्म देखना भी एक राजनीतिक सचेत क्रिया थी। जब इस तरह की फ़िल्में बनेंगी तो वास्तव में फ़िल्म देखना भी एक राजनीतिक क्रिया होगी।

अब थोड़ा ब्लैक सिनेमा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्लैक सिनेमा में ‘हेल्ली गेरिमा’ (Haile Gerima) का नाम आता है, ‘चार्ल्स बेनेट’ (Charles Burnett) का नाम आता है।

हेल्ली गेरिमा की एक बहुत शानदार फ़िल्म 1975 में आई थी ‘संकोफ़ा’(Sankofa)। यह इथियोपिया की पृष्ठभूमि पर थी।

फ़िल्म का सन्देश था कि भविष्य में जाने के लिए हमें अनिवार्यतः अतीत में जाना होगा और वहां से भविष्य के लिए ताकत/संकल्प जुटाना होगा।

स्टूडियो की कैद से आज़ादी

चार्ल्स बेनेट की 1978 में आयी ‘किलर ऑफ़ शीप’ (Killer of Sheep) भी काफी महत्वपूर्ण फ़िल्म है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सिनेमा आंदोलनों ने फ़िल्म को ‘स्टूडियो सिस्टम’ से बाहर निकाला। यानी स्टूडियो की कैद से ‘आज़ाद’ किया। इससे पहले जो फ़िल्में बनती थी वो ज़्यादातर स्टूडियो में बनती थी।

आउटडोर शूटिंग का रिवाज़ बहुत कम था। प्रगतिशील फ़िल्में तो बनती थी लेकिन ‘स्टूडियो सिस्टम’ में ही। जैसे आप भारतीय सन्दर्भ में देखें तो ‘नीचा नगर’, ‘माटी के लाल’, ‘अछूत कन्या’, ‘बंदिनी’, ‘दो बीघा जमीन’, ये जितनी प्रगतिशील फिल्मे हैं। ये ‘स्टूडियो सिस्टम’ में बनी हैं।

मतलब, गाँव का दृश्य है तो गाँव को स्टूडियो में बना लिया। ‘नीचा नगर’ में मज़दूरों की बस्ती है या पूंजीपतियों का बड़ा सा घर है तो स्टूडियो के अन्दर ही बना लिया और जो स्टार वो कास्ट करते थे वो भी ज़्यादा परिचित चेहरे ही होते थे, यानी ‘स्टार’ होते थे, ‘हीरो’ होते थे।

इन सिनेमा आंदोलनों ने पहली बार सिनेमा को ‘स्टूडियो सिस्टम’ से बाहर खींच कर ले आये। बांगला में हम जब आयेंगे तो ‘पाथेर पांचाली’ वो पहली फ़िल्म थी जो स्टूडियो के बाहर वास्तविक गावं में शूट की गयी थी और सत्यजीत रे को बहुत दिक्कत हुई थी।

कोई कैमरामेन तैयार ही नहीं था उनकी फ़िल्म को शूट करने के लिए। अंततः सुब्रत मित्रा उनके कैमरामैन बने।

सुब्रत मित्रा ने इसके पहले कोई भी फ़िल्म शूट नहीं की थी। उस समय जितने भी स्थापित कैमरामैन थे वो हंसी उड़ाते थे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, स्टूडियो से बाहर आप कैसे शूट करेंगे।

सत्यजीत रे पूरी यूनिट लेकर बंगाल के एक गाँव में चले गए और वहां पर उन्होंने ‘पाथेर पांचाली’ को शूट किया।

‘मिनिमलिस्ट’ अप्रोच

दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन आता है वह भी इस चीज को संभव बनाता है जैसे 60 के पहले जो कैमरा थे वो बड़े और भारी हुआ करते थे, लेकिन 60 के बाद जो कैमरे आये वो थोड़े छोटे और हल्के हो गए। बाद में ‘हाथ वाला कैमरा’ (Handycam) आने से तो यह और भी आसान हो गया। आप कैमरा लेकर कहीं भी निकल सकते हैं।

अब जीवन को कृत्रिम तरीके से स्टूडियो में निर्मित करने की बजाय, आप जिस तरह के जीवन को फिल्माना चाहते हैं, सीधे वहां जा सकते हैं।

इसलिए आप देखेंगे कि 60 के बाद जिस समानान्तर सिनेमा की हम बात करते हैं उसमें कथावस्तु (Content) को आप छोड़ भी दीजिये तो आपको इन फ़िल्मों में एक ताज़गी नज़र आएगी।

‘रियल लोकेशन’ की शूटिंग है, एकदम नए कलाकार हैं, ‘मिनिमलिस्ट’ अप्रोच है। मिनिमलिस्ट अप्रोच का मतलब है कि कम से कम संसाधन में फ़िल्म बनाना। ज़्यादा तामझाम न करना।

एक बार श्याम बेनेगल ने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि ‘माइकल जैक्सन’ जब डांस करता है तो यदि आप लाइट और म्यूजिक ऑफ़ कर दीजिये, तो आपको कैसा लगेगा माइकल जैक्सन का डांस। मुझे तो वो बन्दर जैसे कूदता-उछलता लगेगा।’

यानी वहां डांस पर टेक्नोलॉजी, लाइटिंग, एडिटिंग हावी है।

यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि ‘पुणे फ़िल्म संस्थान’ जैसी जो भी फ़िल्म संस्था है वो ज़्यादातर यूरोपियन केन्द्रित है। वहां पर इटालियन फ़िल्मों के बारे में, फ्रेंच न्यू सिनेमा के बारे में, अमरीकी फ़िल्मों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है।

नए फ़िल्मकार अधिकांशतः यूरोपियन फ़िल्मों की ही बात करते हैं। क्यूबा की फ़िल्मों के बारे में, सेनेगल की फ़िल्मों के बारे में अफ्रीका की फ़िल्मों के बारे में ,लैटिन अमेरिका की फ़िल्मों के बारे में, उनकी जानकारी बहुत कम होती है। या उसको नज़रदाज़ किया जाता है। जारी…

(लेखक प्रगतिशील फ़िल्मों पर लिखते रहे हैं। विश्व सिनेमा, समानांतर सिनेमा और सामाजिक आंदोलन के अंतरसंबंध को मोटा मोटी समझने के लिए लिखा गया ये एक लंबा लेख है जिसे पांच हिस्सो में बांटा गया है और शृंखला में प्रकाशित होगा। इस लेख की यह पहली कड़ी है। )

वर्कर्स यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए सब्स्क्रिप्शन ज़रूर लें- यहां क्लिक करें

(वर्कर्स यूनिटी के फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें। मोबाइल पर सीधे और आसानी से पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें।)